Texto: Cláudio Borges

Revisão e Edição: Gustavo Franchini

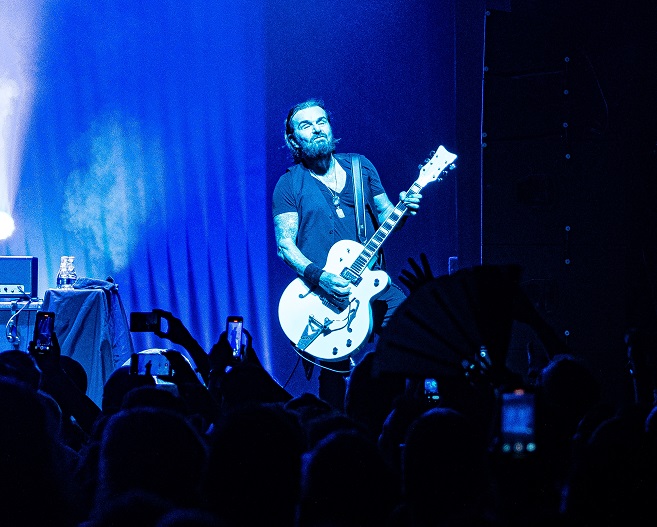

Foto: Alex Cavalcanti

Longe dos palcos cariocas há 17 anos, o grupo inglês The Cult mostrou vitalidade e repertório variado, que boa parte do público ignorou ou, na melhor das hipóteses, não reagiu à altura da performance da banda.

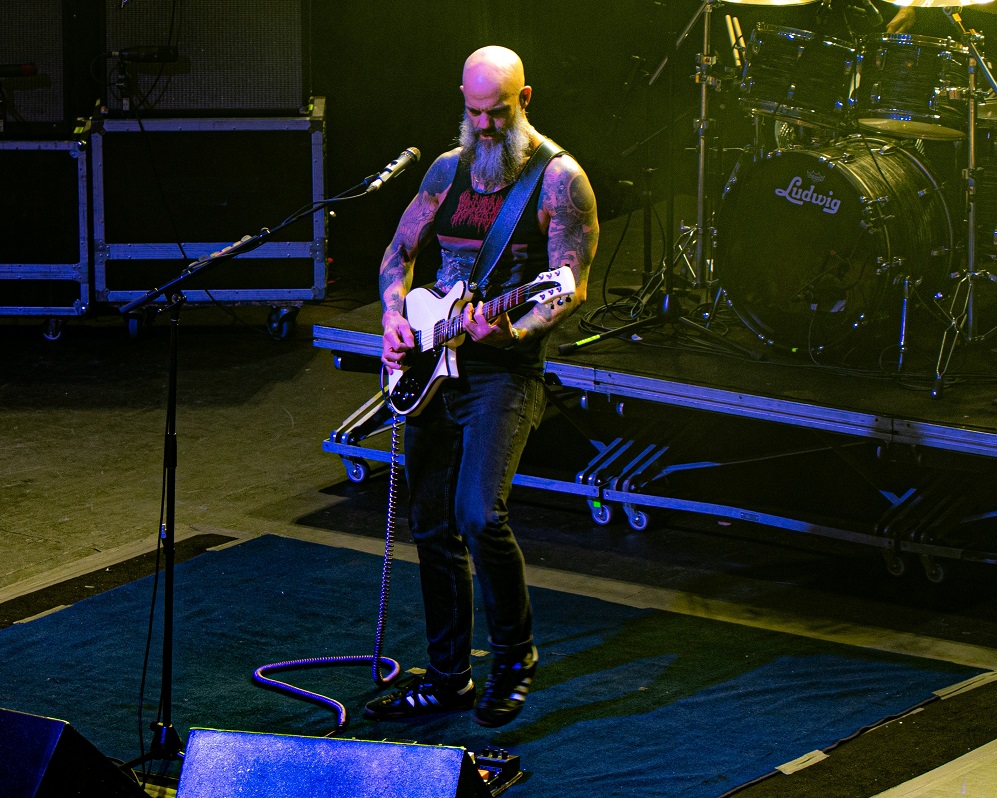

A abertura da noite ficou por conta do Baroness. O quarteto de Savannah, Geórgia (EUA), mostrou competência, animação e simpatia com repertório contemplando todos os seus álbuns.

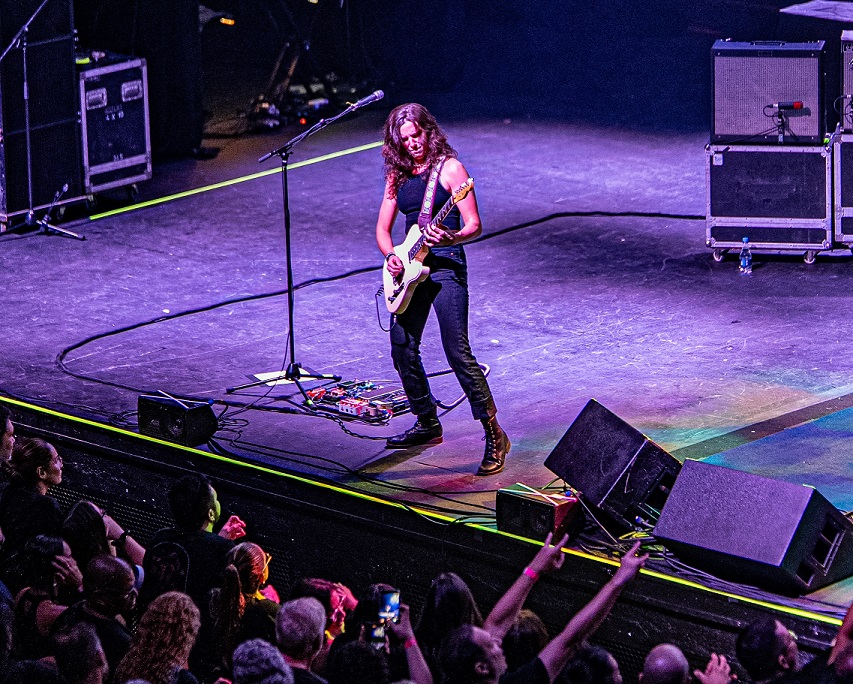

Som de banda de abertura nunca é dos melhores, e o entrelace das guitarras foi um tanto prejudicado pelo volume mais baixo com relação aos demais instrumentos. Não foi diferente com os vocais. As vozes de John Baizley (cantor, guitarrista e fundador do grupo) e de Gina Gleason (guitarrista, segunda voz) funcionam muito bem juntas, numa combinação que cria belas melodias em meio ao peso reinante. Essa combinação é um dos pontos altos do show, e, se mais explorada no futuro, pode deixar os trabalhos mais diversificados. Completam a banda o baixista Nick Jost e o baterista Sebastian Thomson.

Em alguns momentos soam como Tool (“Under the Wheel”), mas, na maior parte, parecem um primo menos elaborado do Mastodon (“A Horse Called Golgotha” e “March to the Sea”). Não é o caso de serem copistas, apenas carregam suas influências ainda bem à vista. Quando escapam e seguem outros rumos, se tornam ainda mais interessantes. Como na instrumental “Green Theme” e em “Tourniquet”.

Por conta do atraso de meia hora, foram obrigados a cortar “Take My Bones Away” e encerraram com “Isak”. Ótima apresentação, e a julgar pelo respeito e entusiasmo de alguns, conquistaram novos apreciadores.

Foto: Alex Cavalcanti

Parecia tudo pronto. Casa cheia com plateia devidamente aquecida e ansiosa, e técnicos aplicando os últimos ajustes. Um deles retorna com uma espécie de turíbulo para defumar o palco. Passa em cada amplificador, bateria, guitarras, baixos, microfones, indo até a beirada do palco. Provavelmente, algum ritual budista. Ou xamânico. Agora, sim, tudo pronto.

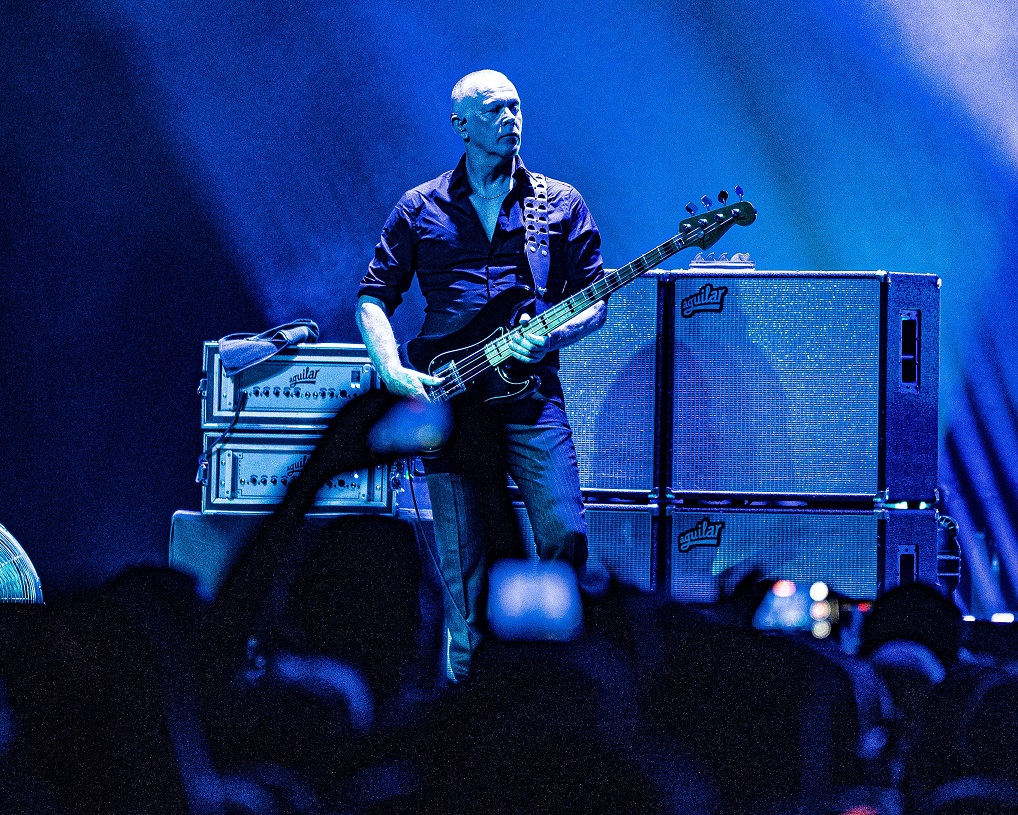

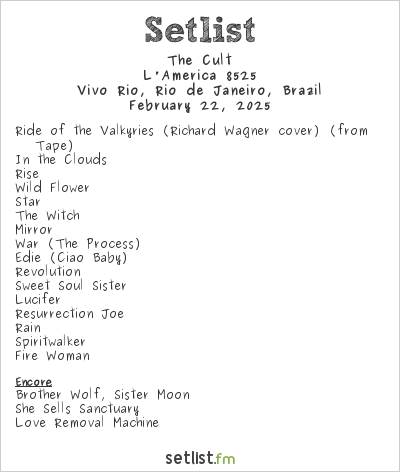

Ao som de “Cavalgada das Valquírias”, de Wagner, Charlie Jones (baixo) e John Tempesta (bateria) se posicionam a espera de quem é a razão do The Cult existir. Quando Billy Duffy (guitarra) e Ian Astbury (voz) entram, são longamente ovacionados, e sob o azul das luzes atacam com a pesada e pouco conhecida “In The Clouds”. Com seus versos evocando a filosofia budista – Astbury é um praticante de longa data – foi uma ótima e surpreendente escolha. Sobra do famigerado álbum homônimo, de 1994 – aquele “do bode” -, a música apenas aparece nas coletâneas High Octane Cult (1996) e Pure Cult (2000). Bom indício de um setlist mais abrangente, sem se prender aos hits fáceis. Com uma discografia de 11 álbuns, não faltam opções. A meia-irmã “Rise”, do forte e subestimado Beyond Good and Evil (2001), é a sequência perfeita.

Mesmo com essa poderosa abertura, ainda não está estabelecida a conexão desejada por muitos. Nem pela banda, claro. Mas basta “Wild Flower” para os braços se erguerem; alguns empunhando celulares acima das suas cabeças, outros apenas respondendo ao ritmo de um dos hits certeiros do terceiro álbum, Electric (1987). Ao trocar o neo-psicodelismo do Love (1985) pelo arroubo primal da mistura de AC/DC com Rolling Stones, o Cult rompeu com suas próprias estruturas e antecipou o retorno de um hard rock mais despojado, de cabelos ensebados e muito jeans e couro. Antítese ao domínio do hair metal de cabelos devidamente armados, coloridas calças colantes e baladas açucaradas.

Se a versão inglesa do rock cru e básico retomava o visual rude de motoqueiros como inspiração, o Cult atual é muito mais sóbrio e moderno. Ian está mais para um budista fashion em sua calça até o meio dos tornozelos e de pernas bem largas, parecendo uma saia; a indefectível bandana esconde o cabelo comprido preso em um coque; e, no pescoço, traz o símbolo da sua devoção, um japamala claro em contraste com a camiseta toda preta.

A troca de estilos visuais é equivalente às sonoras. As variadas nuances musicais pelas quais transitaram só tornaram suas alquimias ainda mais saborosas. Do hard rock até o som alternativo do meio da década de 1990 com “Star” em energizada versão, passando para o groove dançante de “The Witch” (single de 1995), chegam na única integrante do excelente Under the Midnight Sun (2022), a boa “Mirror”. Poderiam ter optado pelos ótimos singles “Vendetta X” ou “Give me Mercy”. Entretanto, qualquer uma teria como resultado a apatia de um público em busca de clássicos.

Foto: Alex Cavalcanti

The Cult não teve o estrondoso sucesso de um Guns N’ Roses – abriram shows da turnê de 1987. Não tiveram sucessos radiofônicos capaz de furar a bolha do rock. Ficaram alojados na zona intermediária entre o culto (foi mal!) e o quase sucesso mainstream. Seus hits são conhecidos por entusiastas mais afeitos ao chato jargão “bom e velho rock ‘n’ roll”, e podem ser divididos em dois grupos: os ligados ao hard rock e quem se divertiu ao som de Love e se assustou com os riffs mais pesados. Muitos nem devem saber da existência dos álbuns lançados a partir da década de 2000.

A vontade de não permanecerem em uma sonoridade por muito tempo, aliada às constantes tensões entre a personalidade artística sem fronteiras do Ian com a mais carreirista de Duffy, os transformaram em uma banda difícil de categorizar e encaixar em definições obsoletas. O derivativo e apelativo Ceremony (1991) e o irregular The Cult (1994) empurraram os apreciadores ao confinamento autoimposto na trinca Love, Eletric e Sonic Temple. O santo graal merecedor de devoção. No decorrer da apresentação, tudo fora desse tripé ganhou pouco ou nenhum entusiasmo. Caso da mais atual do que nunca “War (the process)”. Em versão cadenciada, o ótimo riff fica mais evidente. Mais uma ótima surpresa.

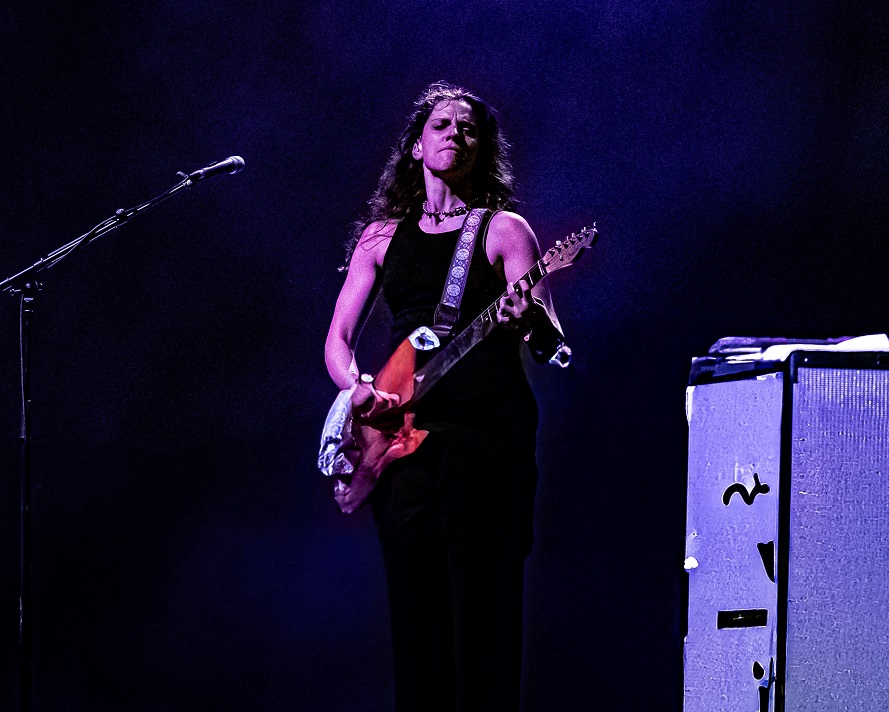

Parada para uma acalmada no ritmo intenso. Um banco é colocado para Billy, que senta empunhando sua indefectível guitarra modelo Gretsch White Falcom. Dedilhando a intro de “Edie (Ciao Baby)” espera o parceiro de quatro décadas entoar os primeiros versos. Se não impulsiona o acendimento dos isqueiros de outrora e nem as lanternas dos celulares, aquece o gogó dos corações mais melosos. O restante da banda entra na metade da canção para aproveitar e emendar “Revolution”, um dos seus maiores sucessos no Brasil. A cantoria, finalmente, é digna do grupo e coloca os saudosistas numa viagem pra lá de nostálgica pelas pradarias de suas juventudes perdidas.

“Sweet Soul Sister” levanta o ritmo de novo. Era perceptível o som de uma segunda guitarra. Apesar de toda destreza de Duffy, músicas como a supracitada clamam por mais um instrumentista das seis cordas. Backing track? Poderia ser, mas por sempre escolherem músicos e não lançar mão dessa duvidosa prática, seria improvável. Olhando bem para o lado esquerdo do palco, onde estava postado o ótimo Charlie Jones, foi possível divisar um músico/técnico escondido na coxia; tocando, ora teclado, ora guitarra. Prática bastante utilizada por, entre outros, Iron Maiden e Queen.

“Lucifer”, do extraordinário Choice of Weapon (2012) representou muito bem o álbum no palco mergulhado em vermelho. Caminhando para o fim do show, seria bom acenar ao passado e deixar a turma dos hits feliz. Não agora, no momento de reerguer dos esquecidos, uma de suas melhores canções da fase post-punk na forma do single “Resurrection Joe” (1984). A bateria tribal, gravada originalmente pelo saudoso Nigel Preston, tem todos os detalhes reproduzidos a perfeição por John Tempesta. Desconhecer essa música é ignorar a carreira do grupo, assim como fariam com a clássica “Spiritwalker”, do debut Dreamtime (1984). Espremida entre elas, “Rain” abre as comportas da felicidade estampada em rostos vincados pelos anos.

Foto: Alex Cavalcanti

Ian não costuma falar muito entre as músicas, deixando, geralmente, suas frases curtas e provocativas em um mínimo. Ainda que esbanjasse simpatia e carisma se movimentando por toda a extensão do palco e chegando muito próximo do público, algo saltava aos ouvidos mais atentos. Seja por alguma questão física – mudanças bruscas de temperatura –, primeiro show depois de alguns meses parado ou até por uma questão de não identificação com certas partes de algumas letras, ele abusou de uma economia vocal. Muitas vezes, suprimindo frases inteiras de vários refrões ou substituindo-as por apenas uma palavra. Caso da sensacional “Fire Woman”. Fica a impressão de incômodo em cantar frases que objetificam mulheres (Prancing like a cat on a hot tin shack / Lord, have mercy / Come on little sister / Come on and shake it – Empinando como uma gata em um quente barraco de latão / Senhor tenha piedade / Venha cá, irmãzinha / Venha cá e rebole). Qualquer que seja o motivo, isso não atrapalhou o todo.

Enquanto isso, Duffy não poupou riffs, licks ou solos. Despejou seu arsenal em suas guitarras Gretsch e LesPaul. Um misto de duende verde com o zangado dos sete anões, é o complemento perfeito para as melodias vocais. Já tentaram caminhos independentes um do outro. Quando se separaram, em 1995, Ian teve o grupo Holy Barbarians (1996) e álbum solo (Spirit Light Speed, 2000), enquanto Billy montou o Coloursound (1998) ao lado do cantor Mike Peters (The Alarm) e dos ex-companheiros de banda Craig Adams e Scott Garrett. Não lograram êxito e reeditaram a dupla cuja identidade é a espinha dorsal dessa banda única.

Como não são um duo de música eletrônica, precisam de músicos para completar a escalação. O mais emblemático é o baixista Jamie Stewart (na banda entre 1983 e 1990), que vez por outra participa de shows ao lado dos ex-patrões. Depois dele, uma sucessão de baixistas passou pela banda. A adição mais recente é a segurança e classe de Charlie Jones (ex-Robert Plant e Page & Plant) e suas botas brilhantes. Bateristas também são necessários e tiveram ótimos, como Matt Sorum. Mas o destaque fica para a longevidade do excelente John Tempesta (ex-White Zombie, Exodus, Testament), se mantendo com a dupla por longos 19 anos. Sem dúvida, o músico mais duradouro do The Cult.

Encerrado o show, hora do tradicional bis, aquela tácita prática onde público pede já sabendo que receberá. Uma emocionante “Brother Wolf Sister Moon” deixou os fãs do Love em êxtase. Se lágrimas escorriam, não houve muito tempo para secá-las quando a dobradinha “She Sells Sanctuary” – atemporal clássico emergido na década de 1980 – e “Love Removal Machine” e seu riff “emprestado” de “Start Me Up”, dos Rolling Stones, colocaram um ponto final apoteótico na apresentação.

Mesmo assim, a resposta por parte do público esteve bem aquém da possibilidade da explosão catártica outrora provocada. Público envelhecido em busca de gratificação instantânea ou apenas a nova era digital aprisionando os olhares e sensações nas diminutas telas? De um jeito ou de outro, esse parece ser o novo “normal” em shows, onde a banda dá tudo de si sobre o palco enquanto a maior parte do público age como meros espectadores. Sem a comunhão entre ambos, a sinergia deixa de existir e apresentações cada vez mais protocolares acontecerão. Um mundo de apresentações estéreis.

Antes de se despedir, apresentando todos os integrantes, Ian prometeu não demorar tanto para retornar à cidade. Estão compondo novas músicas, mais como liberação da energia criativa presente em todo artista, do que novo material para apresentar em turnês. Se servir de desculpa para uma visita em breve, é ganho duplo. Fica a esperança da promessa ser cumprida para um novo culto elétrico no templo do amor.

Nossos agradecimentos a todos os responsáveis por tornarem o evento possível e, em especial, para a Tedesco Assessoria e Liberation pela parceria, confiança e credibilidade dada mais uma vez à equipe do Universo do Rock.

Veja a galeria de fotos do show (Baroness/ RJ):

Veja a galeria de fotos do show (The Cult/ RJ):

Seja o primeiro a comentar